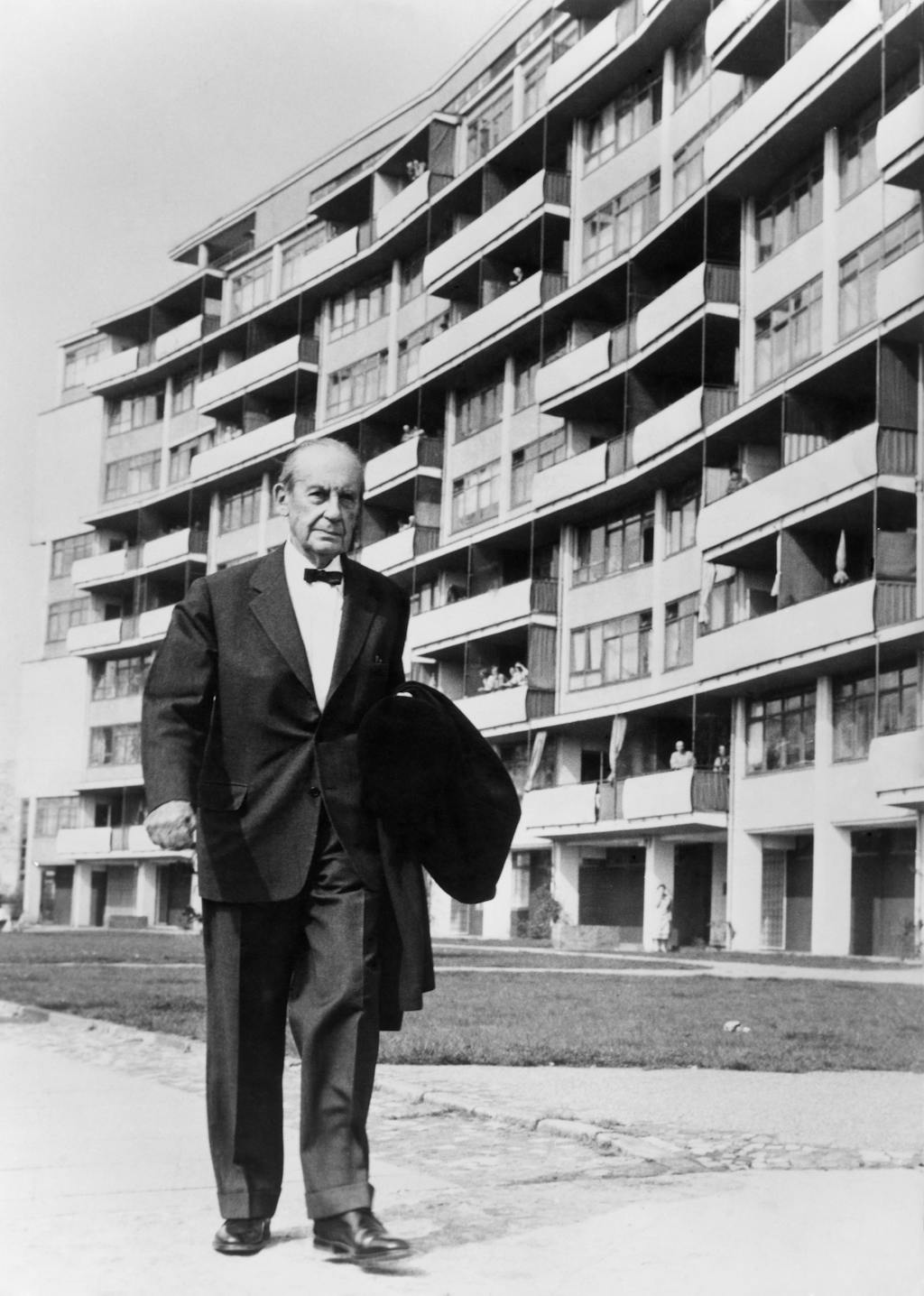

Architectural historian Joseph Rykwert once described Walter Gropius as a man «who seemed to have fewer redeeming features than many of his kind, his pinched, humorless egotism unrelieved by sparkle.» He is often remembered as aloof and self-absorbed, meticulously crafting his own image. Maybe, that’s what he was. Yet, perhaps he was simply a man ahead of his time—constantly challenged, and deeply misunderstood.

Der Architekturhistoriker Joseph Rykwert beschrieb Walter Gropius einst als einen Mann, «der weniger sympathische Züge zu haben schien als seine Fachgenossen, dessen verkniffener, humorloser Egoismus ohne jeglichen Charme blieb.» Oft wird er als distanziert und selbstbezogen in Erinnerung gerufen, akribisch damit beschäftigt, sein eigenes Image zu formen. Vielleicht war er das. Vielleicht war er aber einfach ein Mann, der seiner Zeit zu weit voraus war – konstant in Frage gestellt, ständig missverstanden.

Walter Gropius was born in Berlin in 1883 as the third child of Walter Adolph Gropius and Manon Auguste Pauline Scharnweber. His mother’s artistic background, combined with the intellectual and cultural richness of their household, undoubtedly influenced his early creative development. When asked as a child to name his favorite color, he famously responded: «multicolored.» An answer that, considering the stark, functional aesthetics of Bauhaus, is as telling as it is unexpected.

In 1919, Gropius became the founding director of the Bauhaus school, a revolutionary institution that redefined art, architecture, and design. The movement was born from Gropius’ traumatic experiences in the first world war, much of which he spent fighting on the western front. He later described how «as in a flash of lightning» he realised that «the old stuff was out». The only path forward was to start anew. He modeled Bauhaus on the idealistic concept of the medieval stonemasons’ guild Bauhütte—a community of master artists and craftsmen working together toward a shared vision, a Gesamtkunstwerk, a total work of art. True to this spirit, he built the school as a collaborative space where artists, engineers, and philosophers converged, fostering an environment in which interdisciplinary exploration was not just encouraged but expected.

Walter Gropius wurde 1883 in Berlin als drittes Kind von Walter Adolph Gropius und Manon Auguste Pauline Scharnweber geboren. Der künstlerische Hintergrund seiner Mutter, verbunden mit dem generell kulturinteressierten Umfeld seines Elternhauses, nahm zweifelsohne Einfluss auf seine kreative Entwicklung. Auf die Frage nach seiner Lieblingsfarbe antwortete Gropius als Kind einst legendär: «bunt.» Eine Antwort, die im Hinblick auf die klare, funktionale Ästhetik des Bauhauses ebenso unerwartet wie aufschlussreich ist.

Im Jahr 1919 gründete Gropius das Bauhaus, eine revolutionäre Institution, die Kunst, Architektur und Design neu definierte. Die Bewegung entstand aus Gropius' traumatischen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, von denen er einen Grossteil an der Westfront verbrachte. Später beschrieb er, wie er «blitzartig erkannte, dass das Alte vorbei war». Der einzige Weg nach vorn war, etwas Neues zu beginnen. Er modellierte das Bauhaus nach dem idealistischen Konzept der mittelalterlichen Steinmetzbruderschaft Bauhütte – einer Gemeinschaft von Künstlern und Handwerkern, die gemeinsam an einer gemeinsamen Vision, einem Gesamtkunstwerk, arbeiteten. Getreu diesem Geist schuf Gropius die Schule als einen kollaborativen Raum, in dem Künstler, Ingenieure und Philosophen zusammenkamen und ein Umfeld förderten, in dem interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht nur ermutigt, sondern erwartet wurde.

If your contribution has been vital there will always be somebody to pick up where you left off, and that will be your claim to immortality.

While the Bauhaus later became synonymous with a rigid, white-rendered international style, its early years were far more expressionist. Gropius had initially envisioned it as a craft-oriented school where students would gain proficiency in a range of traditional artisanal skills—such as woodworking, metalworking, and ceramics—before progressing to architectural and industrial design.

Over time, however, the Bauhaus embraced a new design philosophy, putting an emphasis on clean lines, open floor plans, and modern materials like steel and glass. The architecture Walter Gropius promoted was not about decorative flourishes but about functionality and efficiency–qualities that have gone on to become hallmarks of modernist design.

Während das Bauhaus später mit einem strengen, weiss verputzten Stil in Verbindung gebracht wurde, waren seine Anfangsjahre weitaus expressionistischer. Gropius hatte es ursprünglich als eine handwerksorientierte Schule konzipiert, in der die Studierenden Fertigkeiten in verschiedenen traditionellen Handwerksbereichen – Holzverarbeitung, Metallbearbeitung, Keramik – erlernen sollten, bevor sie sich der Architektur und dem Industriedesign zuwandten.

Mit der Zeit jedoch entwickelte das Bauhaus eine neue Designphilosophie, die den Fokus auf klare Linien, offene Grundrisse und moderne Materialien wie Stahl und Glas legte. Die Architektur, die Walter Gropius förderte, ging nicht um dekorative Ausschmückungen, sondern um Funktionalität und Effizienz – Qualitäten, die zu den Markenzeichen des modernen Designs werden sollten.

Over the years Gropius managed to recruit a multitalented body of teachers including Paul Klee, Wassily Kandinsky, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Josef Albers, Marcel Breuer and László Moholy-Nagy. He had warring artistic egos to contend with, but a creative clash of opinion was something he, being the man of great intellect that he was, valued. He had envisioned the Bauhaus school as a place of creative argument and debate. He wasn’t just interested in architecture but in understanding the broader societal and cultural forces that influenced it. His work was a reflection of this desire to improve society through thoughtful, practical design, and a manifest of the power he attributed architecture to influence people's lives.

Im Laufe der Jahre gelang es Gropius, ein vielseitig begabtes Lehrerkollegium aufzubauen, darunter Paul Klee, Wassily Kandinsky, Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Josef Albers, Marcel Breuer und László Moholy-Nagy. Ein konfliktbeladener Haufen künstlerischer Egos, doch – hochintelligenter Mann, der er war – Gropius schätzte den kreativen Meinungsstreit. Er hatte die Bauhausschule als einen Ort der kreativen Auseinandersetzung und Debatte konzipiert, war nicht nur an Architektur interessiert, sondern auch daran, die grösseren gesellschaftlichen und kulturellen Kräfte zu verstehen, die sie prägten. Seine Arbeit spiegelte den Wunsch wider, die Gesellschaft durch durchdachtes, praktisches Design zu verbessern, und war ein Manifest der Macht, die Gropius der Architektur zuschrieb, das Leben der Menschen zu beeinflussen.

When Adolf Hitler became chancellor in 1933, Gropius took part in Nazi architectural projects, but the regime negated all that he believed in and the artistic freedoms he had worked so hard for. His close connections with people the Nazis considered degenerate artists left him little choice but to emigrate. In 1934 he fled to north London on what he would later refer to as the second of his three lives. It wasn’t a match. Although he designed a couple of fine buildings while living in the English capital, he couldn’t quite find his step in what he described as an «inartistic country with unsalted vegetables, bony women and an eternally freezing draught».

In 1937 he followed the call of Harvard University and set out for the United States. Gropius, now an educator, theorist and design philosopher more so than an architect, eventually became Director of the Department of Architecture. It was here that he would in 1945 co-found The Architects Collaborative (TAC) alongside renowned collegaues such as Norman and Jean Fletcher, Benjamin C. Thompson and Sarah Harkness. It became one of the most successful firms in postwar modernism.

Walter Gropius passed away in Boston on the 5th of July, 1969. Until the end, he remained devoted to a single mission: proving that architecture is more than just the construction of buildings—it is the creation of spaces that shape our tomorrow.

Nachdem Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, beteiligte sich Gropius wohl an nationalsozialistischen Architekturprojekten, doch das Regime stand nicht nur im krassen Widerspruch zu allem, woran er glaubte, sondern setzte auch der künstlerischen Freiheit, für die er so lange gekämpft hatte, ein abruptes Ende. Seine engen Verbindungen zu Menschen, die von den Nazis als «entartete Künstler» diffamiert wurden, liessen ihm kaum eine Wahl: 1934 floh er ins Exil nach Nordlondon. Es war keine glückliche Fügung. Zwar entwarf und baute Gropius auch in der englischen Hauptstadt einige bemerkenswerte Gebäude, doch er fand nie wirklich Anschluss in dem Land, das er als «kunstlos, voller ungesalzenem Gemüse, knochigen Frauen und einem ewig kalten Luftzug» beschrieb.

1937 folgte der Deutsche dem Ruf der Harvard University und zog in die Vereinigten Staaten, wo er – inzwischen mehr Pädagoge, Theoretiker und Designphilosoph als praktizierender Architekt – die Position des Direktors der Architekturabteilung übernahm. 1945 war Gropius einer der acht Gründer des The Architects Collaborative (TAC), einem Kollektiv mit renommierten Mitgliedern wie Norman und Jean Fletcher, Benjamin C. Thompson und Sarah Harkness. Die Gruppe entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Architekturbüros der Nachkriegsmoderne.

Walter Gropius starb am 5. Juli 1969 in Boston. Bis zum Ende war sein Leben einer einzigen Mission gewidmet: aufzuzeigen, dass Architektur mehr ist als das Errichten von Gebäuden – sie ist das Gestalten von Räumen, die unsere Zukunft formen.